1405年至1433年间,明代航海家郑和奉皇命率领当时世界上规模最为庞大的船队七下西洋,足迹遍及东南亚、南亚、西亚乃至非洲东海岸,谱写了人类航海史上的壮丽篇章,带来的影响是深远而广泛的。

为什么由郑和完成此项使命?宝船上都装了些什么?下西洋为中国与世界带来了什么?7月11日是中国航海日,也是郑和下西洋首航纪念日,中国航海博物馆推出“犹说宝船来:郑和下西洋620周年纪念展”,综合运用图文、实物、视频、场景等多种方式给予解答。这是国内首个从全球航运与贸易视角,联动古今、集聚文博界与港航界资源的郑和主题大展,共汇聚14家博物馆、6家港航单位近150件精美展品,全方位展示七下西洋的历史图景,探寻郑和航海的当代价值。

为什么由郑和完成此项使命

展厅中,一件南京市博物馆收藏的大报恩寺琉璃塔构件引人关注,属国家一级文物。大报恩寺是明成祖朱棣为纪念父母而下令营造,郑和曾负责督建。有记载:大报恩寺琉璃宝塔高达78.2米,通体用琉璃烧制,自建成至衰毁一直是中国最高的建筑,有“中国之大古董,永乐之大窑器”之誉。从此番亮相的精美构件,便能窥得“天下第一塔”的壮美。该构件施有黄、绿、赭等釉彩,看上去流光溢彩,上面浮雕着一只雄狮,狮子双目圆睁,凸鼻露齿,蹲伏远望,让人望而生畏。在中国古代佛教艺术中,狮子是护法神。

一旁,是僧人圆瀞为郑和所书的经书《妙法莲华经》,表彰其出资刊印和铸造镀金舍利宝塔的善举。兼容并包的思想理念,是郑和成为下西洋正使钦差人选的原因之一,也促使他在未来的下西洋历程中充分尊重当地文化,与各国建立了友好关系。

宝船上装了些什么

据记载,郑和船队由超过200艘海船组成,每次出访,随行船员可达27000人以上,携带大量中国物产而去,满载西洋物产而归。为了适应海外审美和使用需求,这一时期瓷器纹样与造型呈现出浓郁的异域特色。比如,此次展出的上海博物馆藏景德镇窑青花轮花纹双耳扁壶,为国家一级文物,形如伊斯兰地区的金属水壶,器物全身绘有各种花纹,异域特色浓烈。

在郑和下西洋时期,大量中国纺织艺术以朝贡颁赐和贸易的形式传播至海外。展厅呈现的杂宝纹八达晕锦,纹样以垂直、水平和对角线相交,形成类似“米”字的图案,象征着八方辐射,寓意“四通八达,财路亨通”。

郑和船队航线行经多个世界著名的宝石及贵金属产地,采买大量黄金与包括红宝石、蓝宝石、祖母绿等品类在内的珍贵宝石回国,极大丰富了明代皇室勋贵的配饰造型。展览展出了一整套明代贵族女性金头面,包含顶簪、分心、挑心、掩鬓等部件,其上镶嵌的红宝石、蓝宝石、绿松石等贵重宝石来自海外。而一件明嵌宝石金镯,运用花丝、镶嵌、焊接等工艺制作,镯上有插销装置,可自由开合。

展厅中,一件铜钟是郑和第七次出使西洋前为祈求航行平安所铸,下部一圈铭文包含“吉祥如意”等内容。遗憾的是,这次他并没有平安归来,因为积劳成疾在印度的古里去世。

下西洋带来了什么

然而,受惠于船队开辟的横渡印度洋航线,中国与西洋各国乃至欧洲的贸易往来不绝,文化的交流与融合持续不断。比如,明代很多瓷器上的帆船、海怪、异兽纹样,不仅是艺术的表达,更承载着人们对海洋的敬畏与探索精神。展览中,一件明宣德青花海水瑞兽纹盘,盘心为双翼飞象,周围隐现龙、羊、鹿、虾、文瑶鱼等不同形状瑞兽十六种,与南京天妃宫壁画中的瑞兽纹相似,很可能与下西洋海事直接相关,反映出郑和船队所历“洪涛巨浪,摧山倒岳,龙鱼变怪,诡形异状”的壮观景象。

而一件明代漳州窑红绿彩近悦远来瓷盘,中心绘制西式罗盘,四周装饰着西式帆船、飞鱼、山水。瓷盘的外圈写有“近悦远来”,出自《论语·子路》中的“近者悦,远者来”。

以下西洋为主题的传奇故事亦在民间广受欢迎,呼唤海洋意识的觉醒。比如像这本明代罗懋登撰写的神魔小说《新刻全像三宝太监西洋记通俗演义》就是以郑和七下西洋为历史背景撰写的,反映出明清时期民间对海洋传说的浓厚兴趣。

郑和船队还在沿途留下了许多遗迹、遗物和传说。东南亚地区尤为盛行,人们为郑和修建庙宇,用他的名字为地方命名,以纪念郑和使团曾经的行迹。本次展览展出了一把原保存于印度尼西亚民间的三保公矛,矛的两面分别铸有“三保公”和“三保大人”的铭文,是当地纪念郑和的祭奠之器。

海上丝路续写奋进新篇

以和平友好、平等互利、包容互鉴的精神内核,郑和远航在海洋上架起了连接不同文明的桥梁。本次展览创新采用1+n的馆内外联动模式,“万里尚为邻——纪念郑和下西洋620周年·中国印尼文化交流展”7月11日在雅加达省立陶瓷和美术博物馆开幕,强化新时代两国人文纽带与友好合作。

今年是中国与印尼建交 75 周年、上海与雅加达结为友城5周年、万隆会议召开 70 周年。展览以“万里尚为邻”为主题,分为“航海壮举,伟大航程”“星槎遗踪,万里丝途”“海纳百珍,文明互鉴”“承航远志,奋楫未来”四大板块,展品涵盖涵盖古籍文献、碑刻拓片、造船工具、航海图卷、海捞瓷器、影像资料等,系统呈现郑和下西洋的宏大场景、海上丝绸之路的繁盛景象、中印尼文化的交融共生以及当代海上丝路的奋进新篇。

从郑和下西洋的宝船扬帆到新时代中印尼友好合作,本次展览不仅是一场文化资源的深度交流,更是郑和精神在当代的生动续写。展览将以真实而丰富的形式,再现郑和下西洋的雄壮航迹与中印尼跨文化交流的古今篇章。

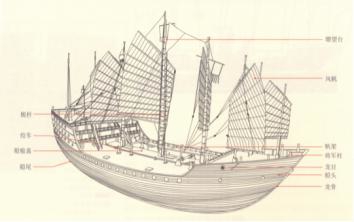

展厅中,一张宝船示意图显示:宝船是郑和船队的核心和领导,负责装运封赏礼品、西洋各国贡品,海外贸易所获奇珍异宝,其最大尺寸可达四十四丈(约合126米)长、十八丈(约合51米)宽。《郑和航海图》透露了“过洋牵星术”是郑和下西洋时采用的一种天文导航定位技术,通过观测星辰的海平仰角高度,判断船只在南北方向上的位置变化。郑和下西洋随行通译马欢所著《瀛涯胜览》,是其随郑和亲历二十国风物、详实记录海上丝路见闻的珍贵文献。明御制弘仁普济天妃宫之碑拓片(局部)为国内最大的郑和下西洋记事石刻。藏于雅加达省立陶瓷和美术博物馆的明代万历年间(1610-1630年)青花瓷,是郑和带来贸易往来的实证。徜徉展厅,观众在历史与现代交织的光影中,感受到那份跨越时空的文明力量。

本次展览由中国国际交流协会、中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆、郑和研究会主办,上海艺术品博物馆、上海中国航海博物馆、雅加达省立陶瓷和美术博物馆承办,中国远洋海运集团协办,将持续至8月11日。

距离郑和下西洋首航过去了620年,但航海传奇激起的“浪”仍在回响,海上丝绸之路的辉煌新篇章正在续写。

国汇策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。